Marx, Das Kapital Buch 1 (1867)

|

|

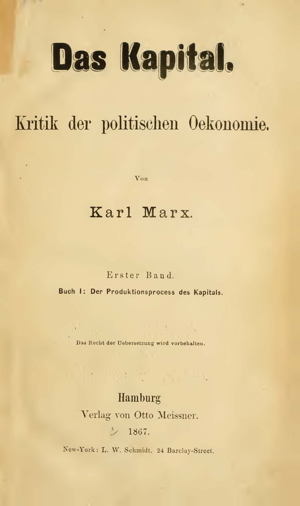

| Karl Marx (1818-1883) | Title Page of the 1st ed. of vol. 1 of Das Kapital (1867) |

Introduction

This is the first German edition of volume 1 of Karl Marx’s multi-volume work Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie which appeared between 1867 and 1894. Only this volume appeared in Marx’s lifetime. The others were edited and published by Friedrich Engels posthumously. A facsimile PDF of this book can be seen here.

An English translation by Friedrich Engels and Ernest Untermann of the 4th revised edition (1909) can be found here.

For further information about socialism, and Karl Marx and his work see:

- Karl Marx (1818-1883)

- Topic: Socialism and the Classical Liberal Critique

- School of Thought: Socialism

- Study Guide: Socialism

Source

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Von Karl Marx. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. (Hamburg: Otto Meissner, 1867; New-York: L. W. Schmidt).

The original HTML source was put online by the Deutsches Textarchiv, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften under a Creative Commons License https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/marx_kapital01_1867. The HTML was designed to look as much like the original text as possible, hence the footnotes appear at the bottom of the “page.”

- Zitationshilfe: Marx, Karl: Das Kapital. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg, 1867. In: Deutsches Textarchiv https://www.deutschestextarchiv.de/marx_kapital01_1867, abgerufen am 27.06.2018.

Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. (1867)

Inhalt des ersten Bandes.

Vorwort VII

Erstes Buch. Der Produktionsprozess des Kapitals.

Erstes Kapitel. Waare und Geld 1

- 1) Die Waare 1

- 2) Der Austauschprozess der Waaren 45

-

3) Das Geld und die Waarencirkulation 55

- A. Mass der Werthe 55

- B. Cirkulationsmittel 63

- a) Die Metamorphose der Waaren 63

- b) Der Umlauf des Geldes 74

- c) Die Münze. Das Werthzeichen 85

- C. Geld 91

- a) Schatzbildung 91

- b) Zahlungsmittel 96

- c) Weltgeld 103

Zweites Kapitel. Die Verwandlung von Geld in Kapital 106

- 1) Die allgemeine Formel des Kapitals 106

- 2) Widersprüche der allgemeinen Formel 117

- 3) Kauf und Verkauf der Arbeitskraft 129

Drittes Kapitel. Die Produktion des absoluten Mehrwerths 141

- 1) Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess 141

- 2) Constantes Kapital und variables Kapital 165

- 3) Die Rate des Mehrwerths 178

- 4) Der Arbeitstag 198

- 5) Rate und Masse des Mehrwerths 281

Viertes Kapitel. Die Produktion des relativen Mehrwerths 291

- 1) Begriff des relativen Mehrwerths 291

- 2) Cooperation 302

- 3) Theilung der Arbeit und Manufaktur 318

- 4) Maschinerie und grosse Industrie 355

Fünftes Kapitel. Weitere Untersuchungen über die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerths 496

- 1) Absoluter und relativer Mehrwerth 496

-

2) Grössenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth 505

- A. Grösse des Arbeitstags und Intensivität der Arbeit constant, Produktivkraft der Arbeit variabel 506

- B. Constanter Arbeitstag, constante Produktivkraft der Arbeit, Intensivität der Arbeit variabel 510

- C. Produktivkraft und Intensivität der Arbeit constant, Arbeitstag variabel 511

- D. Gleichzeitige Variationen in Länge des Arbeitstags, Produktivkraft und Intensivität der Arbeit 513

- 3) Verschiedene Formeln für die Rate des Mehrwerths 516

-

4) Werth, resp. Preis der Arbeitskraft in der verwandelten Form des Arbeitslohns 520

- a) Die Formverwandlung 520

- b) Die beiden Grundformen des Arbeitslohns: Zeitlohn und Stücklohn 529

Sechstes Kapitel. Der Accumulationsprozess des Kapitals 551

-

1) Die kapitalistische Accumulation 552

- a) Einfache Reproduktion 552

- b) Verwandlung von Mehrwerth in Kapital 567

- c) Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Accumulation 599

- 2) Die s. g. ursprüngliche Accumulation 699

- 3) Die moderne Kolonisationstheorie 745

Anhang zu Kapitel I, 1. Die Werthform 764

Gewidmet meinem unvergesslichen Freunde, dem kühnen, treuen, edlen Vorkämpfer des Proletariats, Wilhelm Wolff. Geb. zu Tarnau, 21. Juni 1809. Gest. im Exil zu Manchester 9. Mai 1864.

Vorwort. ↑

Das Werk, dessen ersten Band ich dem Publikum übergebe, bildet die Fortsetzung meiner 1859 veröffentlichten Schrift: „ Zur Kritik der politischen Oekonomie“. Die lange Pause zwischen Anfang und Fortsetzung ist einer langjährigen Krankheit geschuldet, die meine Arbeit wieder und wieder unterbrach.

Der Inhalt jener früheren Schrift ist resümirt im ersten Kapitel dieses Bandes. Es geschah diess nicht nur des Zusammenhangs und der Vollständigkeit wegen. Die Darstellung ist verbessert. Soweit es der Sachverhalt irgendwie erlaubte, sind viele früher nur angedeutete Punkte hier weiter entwickelt, während umgekehrt dort ausführlich Entwickeltes hier nur angedeutet wird. Die Abschnitte über die Geschichte der Werthund Geldtheorie fallen jetzt natürlich ganz weg. Jedoch findet der Leser der früheren Schrift in den Noten zum ersten Kapitel neue Quellen zur Geschichte jener Theorie eröffnet.

Aller Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Das Verständniss des ersten Kapitels, namentlich des Abschnitts, der die Analyse der Waare enthält, wird daher die meiste Schwierigkeit machen. Was nun näher die Analyse der Werthsubstanz und der Werthgrösse betrifft, so habe ich

sie möglichst popularisirt(FN 1). Anders mit der Analyse der Werthform. Sie ist schwerverständlich, weil die Dialektik viel schärfer ist als in der ersten Darstellung. Ich rathe daher dem nicht durchaus in dialektisches Denken eingewohnten Leser, den Abschnitt von p. 15 (Zeile 19 von oben) bis Ende p. 34 ganz zu überschlagen, und statt dessen den dem Buch zugefügten Anhang: „ Die Werthform“ zu lesen. Dort wird versucht, die Sache so einfach und selbst so schulmeisterlich darzustellen, als ihre wissenschaftliche Fassung erlaubt. Nach Beendigung des Anhangs kann der Leser dann im Text wieder fortfahren mit p. 35.

Die Werthform, deren fertige Gestalt die Geldform, ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat der Menschengeist sie seit mehr als 2000 Jahren vergeblich zu ergründen gesucht, während andrerseits die Analyse viel inhaltsvollerer und komplicirterer Formen wenigstens annähernd gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leichter zu studiren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökonomischen Formen kann ausserdem weder das Mikroskop dienen, noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muss beide ersetzen. Für die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Waarenform des Arbeitsprodukts oder die Werthform der Waare die ökonomische Zellenform. Dem Ungebildeten scheint sich ihre Analyse in blossen Spitzfindigkeiten herumzutreiben. Es handelt sich dabei

in der That um Spitzfindigkeiten, aber nur so wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum handelt.

Mit Ausnahme des Abschnitts über die Werthform wird man daher diess Buch nicht wegen Schwerverständlichkeit anklagen können. Ich unterstelle natürlich Leser, die etwas Neues lernen, also auch selbst denken wollen.

Der Physiker beobachtet Naturprozesse entweder dort, wo sie in der prägnantesten Form und von störenden Einflüssen mindest getrübt erscheinen, oder, wo möglich, macht er Experimente unter Bedingungen, welche den reinen Vorgang des Prozesses sichern. Was ich in diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktionsund Verkehrsverhältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Diess der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrieund Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen, dass in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm stehn, so muss ich ihm zurufen: De te fabula narratur!

An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst, um diese mit eherner Nothwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen. Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft!

Aber abgesehn hiervon. Wo die kapitalistische Produktion völlig bei uns eingebürgert ist, z. B. in den eigentlichen Fabriken, sind die Zustände viel schlechter als in England, weil das Gegengewicht der Fabrikgesetze fehlt. In allen andren Sphären quält uns, gleich dem ganzen übrigen kontinentalen Westeuropa, nicht nur die Entwicklung der kapitalistischen Produktion, sondern auch der Mangel ihrer Entwicklung. Neben den modernen Nothständen drückt uns eine ganze Reihe vererbter Nothstände, entspringend aus der Fortvegetation alterthümlicher,

überlebter Produktionsweisen mit ihrem Gefolg von zeitwidrigen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Wir leiden nicht nur von den Lebenden, sondern auch von den Todten. Le mort saisit le vif!

Im Vergleich zur englischen ist die sociale Statistik Deutschlands und des übrigen kontinentalen Westeuropa’s elend. Dennoch lüftet sie den Schleier grade genug, um hinter demselben ein Medusenhaupt ahnen zu lassen. Wir würden vor unsren eignen Zuständen erschrecken, wenn unsre Regierungen und Parlamente, wie in England, periodische Untersuchungskommissionen über die ökonomischen Verhältnisse bestallten, wenn diese Kommissionen mit derselben Machtvollkommenheit, wie in England, zur Erforschung der Wahrheit ausgerüstet würden, wenn es gelänge, zu diesem Behuf ebenso sachverständige, unparteiische und rücksichtslose Männer zu finden, wie die Fabrikinspektoren Englands sind, seine ärztlichen Berichterstatter über „Public Health“ (Oeffentliche Gesundheit), seine Untersuchungskommissäre über die Exploitation der Weiber und Kinder, über Wohnungsund Nahrungszustände u. s. w. Perseus brauchte eine Nebelkappe zur Verfolgung von Ungeheuern. Wir ziehen die Nebelkappe tief über Aug’ und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer wegläugnen zu können.

Man muss sich nicht darüber täuschen. Wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg des 18. Jahrhunderts die Sturmglocke für die europäische Mittelklasse läutete, so der amerikanische Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts für die europäische Arbeiterklasse. In England ist der Umwälzungsprozess mit Händen greifbar. Auf einem gewissen Höhepunkt muss er auf den Kontinent rückschlagen. Dort wird er sich in brutaleren oder humaneren Formen bewegen, je nach dem Entwicklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Von höheren Motiven abgesehn, gebietet also den jetzt herrschenden Klassen ihr eigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kontrolirbaren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiterklasse hemmen. Ich habe desswegen u. a. der Geschichte, dem Inhalt und den Resultaten der englischen Fabrikgesetzgebung einen so ausführlichen Platz in die-

sem Bande eingeräumt. Eine Nation soll und kann von der anderen lernen. Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist, — und es ist der letzte Endzweck dieses Werks das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen — kann sie naturgemässe Entwicklungsphasen weder überspringen, noch wegdekretiren. Aber sie kann die Geburtswehen abkürzen und mildern.

Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigenthümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andre kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er social bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.

Auf dem Gebiet der politischen Oekonomie begegnet die freie wissenschaftliche Forschung nicht nur demselben Feinde, wie auf allen anderen Gebieten. Die eigenthümliche Natur des Stoffes, den sie behandelt, ruft wider sie die heftigsten, kleinlichsten und gehässigsten Leidenschaften der menschlichen Brust, die Furien des Privatinteresses, auf den Kampfplatz. Die englische Hochkirche z. B. verzeiht eher den Angriff auf 30 von ihren 39 Glaubensartikeln als auf ihres Geldeinkommens. Heutzutage ist der Atheismus selbst eine culpa levis, verglichen mit der Kritik überlieferter Eigenthumsverhältnisse. Jedoch ist hier ein Fortschritt unverkennbar. Ich verweise z. B. auf das in den letzten Wochen veröffentlichte Blaubuch: „ Correspondence with Her Majesty’s Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trade’s Unions.“ Die auswärtigen Vertreter der englischen Krone sprechen es hier mit dürren Worten aus, dass in Deutschland, Frankreich, kurz allen Kulturstaaten des europäischen Kontinents, eine Umwandlung der be-

stehenden Verhältnisse von Kapital und Arbeit ebenso fühlbar und ebenso unvermeidlich ist als in England. Gleichzeitig erklärte jenseits des transatlantischen Oceans Herr Wade, Vicepräsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, in öffentlichen Meetings: Nach Beseitigung der Sklaverei trete die Umwandlung der Kapitalund Grundeigenthumsverhältnisse auf die Tagesordnung! Es sind diess Zeichen der Zeit, die sich nicht verstecken lassen durch Purpurmäntel oder schwarze Kutten. Sie bedeuten nicht, dass morgen Wunder geschehn werden. Sie zeigen, wie selbst in den herrschenden Klassen die Ahnung aufdämmert, dass die jetzige Gesellschaft kein fester Krystall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus ist.

Der zweite Band dieser Schrift wird den Cirkulationsprozess des Kapitals ( Buch II) und die Gestaltungen des Gesammtprozesses ( Buch III), der abschliessende dritte Band ( Buch IV) die Geschichte der Theorie behandeln.

Jedes Urtheil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen. Gegenüber den Vorurtheilen der s. g. öffentlichen Meinung, der ich nie Koncessionen gemacht habe, gilt mir nach wie vor der Wahlspruch des grossen Florentiners: Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!

London, 25. Juli 1867.

Karl Marx.

Erstes Buch. Der Produktionsprozess des Kapitals. ↑

Erstes Kapitel. Waare und Geld.↑

1) Die Waare.↑Der Reichthum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine „ungeheure Waarensammlung“(FN 1), die einzelne Waare als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Waare.

Die Waare ist zunächst ein äusserer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgend einer Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z. B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache(FN 2). Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfniss befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d. h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.

Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier u. s. w., ist unter doppeltem

Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solche Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche That(FN 3). So ist die Findung gesellschaftlicher Masse für die Quantität der nützlichen Dinge. Die Verschiedenheit der Waarenmasse entspringt theils aus der verschiedenen Natur der zu messenden Gegenstände, theils aus Convention.

Die Nützlichkeit eines Dings für das menschliche Leben macht es zum Gebrauchswerth(FN 4). Abkürzend nennen wir das nützliche Ding selbst oder den Waarenkörper, wie Eisen, Weizen, Diamant u. s. w., Gebrauchswerth, Gut, Artikel. Bei Betrachtung der Gebrauchswerthe wird stets quantitative Bestimmtheit vorausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen u. s. w. Die Gebrauchswerthe der Waaren liefern das Material einer eignen Disciplin, der Waarenkunde(FN 5). Der Gebrauchswerth verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Consumtion. Gebrauchswerthe bilden den stofflichen Inhalt des Reichthums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des — Tauschwerths.

Der Tauschwerth erscheint zunächst als das quantitative Verhältniss, die Proportion, worin sich Gebrauchswerthe einer Art gegen

Gebrauchswerthe anderer Art austauschen(FN 6), ein Verhältniss, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwerth scheint daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Waare innerlicher, immanenter Tauschwerth (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto (FN 7). Betrachten wir die Sache näher.

Eine einzelne Waare, ein Quarter Weizen z. B. tauscht sich in den verschiedensten Proportionen mit andern Artikeln aus. Dennoch bleibt sein Tauschwerth unverändert, ob in x Stiefelwichse, y Seide, z Gold u. s. w. ausgedrückt. Er muss also von diesen seinen verschiedenen Ausdrucksweisen unterscheidbar sein.

Nehmen wir ferner zwei Waaren, z. B. Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältniss, es ist stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgend einem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z. B. 1 Quarter Weizen = a Ctr. Eisen. Was besagt diese Gleichung? Dass derselbe Werth in zwei verschiednen Dingen, in 1 Qrtr. Weizen und ebenfalls in a Ctr. Eisen existirt. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine, noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwerth, muss also, unabhängig von dem andern, auf diess Dritte reducirbar sein.

Ein einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche diess. Um den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst reducirt man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz verschiednen Ausdruck — das halbe Produkt seiner Grundlinie mit seiner Höhe. Ebenso sind die Tauschwerthe der Waaren zu reduciren auf ein Gemeinsames, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.

Dass die Substanz des Tauschwerths ein von der physisch-handgreiflichen Existenz der Waare oder ihrem Dasein als Gebrauchswerth

durchaus Verschiednes und Unabhängiges, zeigt ihr Austauschverhältniss auf den ersten Blick. Es ist charakterisirt eben durch die Abstraktion vom Gebrauchswerth. Dem Tauschwerth nach betrachtet ist nämlich eine Waare grade so gut als jede andre, wenn sie nur in richtiger Proportion vorhanden ist(FN 8).

Unabhängig von ihrem Austauschverhältniss oder von der Form, worin sie als Tausch-Werthe erscheinen, sind die Waaren daher zunächst als Werthe schlechthin zu betrachten(FN 9).

Als Gebrauchsgegenstände oder Güter sind die Waaren körperlich verschiedne Dinge. Ihr Werth sein bildet dagegen ihre Einheit. Diese Einheit entspringt nicht aus der Natur, sondern aus der Gesellschaft. Die gemeinsame gesellschaftliche Substanz, die sich in verschiednen Gebrauchswerthen nur verschieden darstellt, ist — die Arbeit.

Als Werthe sind die Waaren nichts als krystallisirte Arbeit. Die Masseinheit der Arbeit selbst ist die einfache Durchschnittsarbeit, deren Charakter zwar in verschiednen Ländern und Kulturepochen wechselt, aber in einer vorhandnen Gesellschaft gegeben ist. Komplicirtere Arbeit gilt nur als potenzirte oder vielmehr multiplicirte einfache Arbeit, so dass z. B. ein kleineres Quantum komplicirter Arbeit gleich einem grösseren Quantum einfacher Arbeit. Wie diese Reduktion geregelt wird, ist hier gleichgültig. Dass sie beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Waare mag das Produkt der komplicirtesten Arbeit sein. Ihr Werth setzt sie dem Produkt einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein bestimmtes Quantum einfacher Arbeit dar.

Ein Gebrauchswerth oder Gut hat also nur einen Werth, weil Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisirt ist. Wie nun die Grösse seines Werthes messen? Durch das Quantum der

in ihm enthaltenen „werthbildenden Substanz“, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Massstab an bestimmten Zeittheilen, wie Stunde, Tag u. s. w.

Es könnte scheinen, dass wenn der Werth einer Waare durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto werthvoller seine Waare, weil er desto mehr Arbeitszeit zu ihrer Verfertigung braucht. Aber nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zählt als werthbildend. Gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt um irgend einen Gebrauchswerth mit den vorhandnen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensivität der Arbeit herzustellen. Nach der Einführung des Dampfwebstuhls in England z. B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser Verwandlung in der That nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar und fiel daher auf die Hälfte seines früheren Werths.

Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich nothwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchswerths gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit, welche seine Wert hgrösse bestimmt. Die einzelne Waare gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art(FN 10). Waaren, worin gleich grosse Arbeitsquanta enthalten sind, oder die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben daher dieselbe Werthgrösse. Der Werth einer Waare verhält sich zum Werth jeder andern Waare, wie die zur Produktion der einen nothwendige Arbeitszeit zu der für die Produktion der andern nothwendigen Arbeitszeit. „Als Werthe sind alle Waaren nur bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit“(FN 11).

Die Werthgrösse einer Waare bliebe daher constant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit constant. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter andern durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Combination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse. Dasselbe Quantum Arbeit stellt sich z. B. mit günstiger Jahreszeit in 8 Bushel Weizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe Quantum Arbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen, als in armen Minen u. s. w. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor und ihre Findung kostet daher im Durchschnitt viel Arbeitszeit. Folglich stellen sie in wenig Volumen viel Arbeit dar. Jacob bezweifelt, dass Gold jemals seinen vollen Werth bezahlt hat. Noch mehr gilt diess vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die achtzigjährige Gesammtausbeute der brasilischen Diamantgruben noch nicht den Werth des 1½jährigen Durchschnittsprodukts der brasilischen Zuckeroder Kaffeepflanzungen erreicht. Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeitsquantum sich in mehr Diamanten darstellen und ihr Werth sinken. Gelingt es mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Werth unter den von Ziegelsteinen fallen. Allgemein: Je grösser die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm krystallisirte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Werth. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto grösser die zur Herstellung eines Artikels nothwendige Arbeitszeit, desto grösser sein Werth. Die Werthgrösse einer Waare wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit.

Wir kennen jetzt die Substanz des Werths. Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Grössenmass. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Werth eben zum Tausch-Werth stempelt, bleibt zu analysiren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen etwas näher zu entwickeln.

Ein Ding kann Gebrauchswerth sein, ohne Tauschwerth

zu sein. Es ist diess der Fall, wenn sein Dasein für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz u. s. w. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Waare zu sein. Wer durch sein Produkt sein eignes Bedürfniss befriedigt, schafft zwar Gebrauchswerth, aber nicht Waare. Um Waare zu produciren, muss er nicht nur Gebrauchswerth produciren, sondern Gebrauchswerth für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswerth. Endlich kann kein Ding Werth sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Werth.

Ursprünglich erschien uns die Waare als ein Zwieschlächtiges, Gebrauchswerth und Tauschwerth. Näher betrachtet wird sich zeigen, dass auch die in der Waare enthaltene Arbeit zwieschlächtig ist. Dieser Punkt, der von mir zuerst kritisch entwickelt wurde(FN 12), ist der Springpunkt, um den sich das Verständniss der politischen Oekonomie dreht.

Nehmen wir zwei Waaren, etwa einen Rock und 10 Ellen Leinwand. Der erstere habe den zweifachen Werth der letzteren, so dass wenn 10 Ellen Leinwand = W, der Rock = 2 W.

Der Rock ist ein Gebrauchswerth, der ein besondres Bedürfniss befriedigt. Um ihn hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten Art zweckmässig produktiver Thätigkeit. Sie ist bestimmt nach Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mitteln und Resultat. Die Arbeit, deren Nützlichkeit sich so im Gebrauchswerth ihres Produkts oder darin darstellt, dass ihr Produkt ein Gebrauchswerth ist, heisse hier der Vereinfachung halber kurzweg nützliche Arbeit. Unter diesem Gesichtspunkt ist sie stets betrachtet in Bezug auf den Nutzeffekt, dessen Hervorbringung sie bezweckt.

Wie Rock und Leinwand qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe, so sind die ihr Dasein vermittelnden Arbeiten qualitativ verschieden — Schneiderarbeit und Weberei. Wären jene Dinge nicht qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe und daher Produkte qualitativ verschiedner nützlicher Arbeiten, so könnten sie sich über-

haupt nicht als Waaren gegenübertreten. Rock tauscht sich nicht aus gegen Rock, derselbe Gebrauchswerth nicht gegen denselben Gebrauchswerth.

In der Gesammtheit der verschiedenartigen Gebrauchswerthe oder Waarenkörper erscheint eine Gesammtheit eben so mannigfaltiger, nach Gattung, Art, Familie, Unterart, Varietät verschiedner nützlicher Arbeiten — eine gesellschaftliche Theilung der Arbeit. Sie ist Existenzbedingung der Waarenproduktion, obgleich Waarenproduktion nicht umgekehrt Existenzbedingung gesellschaftlicher Arbeitstheilung. In der altindischen Gemeinde ist die Arbeit gesellschaftlich getheilt, ohne dass die Produkte zu Waaren werden. Oder, ein näher liegendes Beispiel, in jeder Fabrik ist die Arbeit systematisch getheilt, aber diese Theilung nicht dadurch vermittelt, dass die Arbeiter ihre individuellen Produkte austauschen. Nur Produkte selbstständiger und von einander unabhängiger Privatarbeiten treten einander als Waaren gegenüber.

Man hat also gesehn : In dem Gebrauchswerth jeder Waare steckt eine bestimmte zweckmässig produktive Thätigkeit oder nützliche Arbeit. Gebrauchswerthe können sich nicht als Waaren gegenübertreten, wenn nicht qualitativ verschiedne nützliche Arbeiten in ihnen stecken. In einer Gesellschaft, deren Produkte allgemein die Form der Waare annehmen, d. h. in einer Gesellschaft von Waarenproducenten, entwickelt sich dieser qualitative Unterschied der nützlichen Arbeiten, welche unabhängig von einander als Privatgeschäfte selbstständiger Producenten betrieben werden, zu einem vielgliedrigen System, zu einer gesellschaftlichen Theilung der Arbeit.

Dem Rock ist es übrigens gleichgültig, ob er vom Schneider oder vom Kunden des Schneiders getragen wird. In beiden Fällen wirkt er als Gebrauchswerth. Ebensowenig ist das Verhältniss zwischen dem Rock und der ihn producirenden Arbeit an und für sich dadurch verändert, dass die Schneiderarbeit eigne Profession wird, selbstständiges Glied der gesellschaftlichen Theilung der Arbeit. Wo ihn das Kleidungsbedürfniss zwang, hat der Mensch Jahrtausende lang geschneidert, bevor aus einem Menschen ein Schneider ward. Aber das Dasein von Rock, Leinwand, jedem nicht von Natur vorhandnen Element des stofflichen Reichthums, musste immer vermittelt sein durch eine spezielle, zweckmässig produktive Thätigkeit, die besondere Naturstoffe besondern menschlichen Bedürfnissen

assimilirt. Als Bildnerin von Gebrauchswerthen, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnothwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermitteln.

Die Gebrauchswerthe Rock, Leinwand u. s. w., kurz die Waarenkörper, sind Verbindungen von zwei Elementen, Naturstoff und Arbeit. Zieht man die Gesammtsumme aller verschiedenen nützlichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand u. s. w. stecken, so bleibt stets ein materielles Substrat zurück, das ohne Zuthun des Menschen von Natur vorhanden ist. Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen der Stoffe ändern(FN 13). Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig unterstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr producirten Gebrauchswerthe, des stofflichen Reichthums. Die Arbeit ist sein Vater, wie William Petty sagt, und die Erde seine Mutter.

Gehn wir nun von der Waare, so weit sie Gebrauchsgegenstand, über zum WaarenWerth.

Nach unsrer Unterstellung hat der Rock den doppelten Werth der Leinwand. Diess ist aber nur ein quantitativer Unterschied, der uns zunächst noch nicht interessirt. Wir erinnern daher, dass wenn der Werth eines Rockes doppelt so gross als der von 10 Ellen Leinwand, 20 Ellen Leinwand dieselbe Werthgrösse haben wie ein Rock.

Als Werthe sind Rock und Leinwand Dinge von gleicher Substanz, objektive Ausdrücke gleichartiger Arbeit. Aber Schneiderarbeit und Weberei sind qualitativ verschiedne Arbeiten. Es giebt jedoch Gesellschaftszustände, worin derselbe Mensch abwechselnd schneidert und webt, diese beiden verschiednen Arbeitsweisen daher nur Modificationen der Arbeit desselben Individuums und noch nicht besondre feste Functionen verschiedner Individuen sind, ganz wie der Rock, den unser Schneider heute, und die Hosen, die er morgen macht, nur Variationen derselben individuellen Arbeit voraussetzen. Der Augenschein lehrt ferner, dass in unsrer kapitalistischen Gesellschaft, je nach der wechselnden Richtung der Arbeitsnachfrage, eine gegebene Portion menschlicher Arbeit abwechselnd in der Form von Schneiderei oder in der Form von Weberei zugeführt wird. Dieser Formwechsel der Arbeit mag nicht ohne Friction abgehn, aber er muss gehn. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Thätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Schneiderarbeit und Weberei, obgleich qualitativ verschiedne produktive Thätigkeiten, sind beide produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand u. s. w., und in diesem Sinn beide menschliche Arbeit. Es sind nur zwei verschiedne Formen, menschliche Arbeitskraft zu verausgaben. Allerdings muss die menschliche Arbeitskraft selbst mehr oder minder entwickelt sein, um in dieser oder jener Form verausgabt zu werden. Der Werth der Waaren aber stellt menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt. Wie nun in der bürgerlichen Gesellschaft ein General oder Banquier eine grosse, der Mensch schlechthin dagegen eine sehr schäbige Rolle spielt(FN 14), so steht es hier auch mit der menschlichen Arbeit. Sie ist Verausgabung einfacher Arbeitskraft, die jeder gewöhnliche Mensch, ohne besondere Entwicklung, in seinem leiblichen Organismus besitzt. Die Arbeitskraft eines Bauernknechts gelte z. B. für einfache Arbeitskraft, ihre Verausgabung daher für einfache Arbeit oder menschliche Arbeit ohne weitern Schnörkel, Schneiderarbeit dagegen für

Verausgabung höher entwickelter Arbeitskraft. Während sich der Arbeitstag des Bauernknechts daher etwa im Werthausdruck von ½ W, stellt sich der Arbeitstag des Schneiders im Werthausdrucke von W dar(FN 15). Dieser Unterschied ist jedoch nur quantitativ. Wenn der Rock das Produkt eines Arbeitstags des Schneiders, hat er denselben Werth wie das Produkt von 2 Arbeitstagen des Bauernknechts. So zählt aber die Schneiderarbeit immer nur als multiplicirte Bauernarbeit. Die verschiednen Proportionen, worin verschiedne Arbeitsarten auf einfache Arbeit als ihre Masseinheit reducirt sind, werden durch einen gesellschaftlichen Prozess hinter dem Rücken der Produzenten festgesetzt und scheinen ihnen daher durch das Herkommen gegeben. Der Vereinfachung halber gilt uns im Folgenden jede Art Arbeitskraft unmittelbar für einfache Arbeitskraft, wodurch nur die Mühe der Reduktion erspart wird.

Wie also in den Werthen Rock und Leinwand von dem Unterschied ihrer Gebrauchswerthe abstrahirt ist, so in der Arbeit, die diese Werthe darstellen, von dem Unterschied der nützlichen Formen, worin sie das einemal Schneiderarbeit ist, das andremal Weberei. Wie die Gebrauchswerthe Rock und Leinwand Verbindungen zweckbestimmter, produktiver Thätigkeiten mit Tuch und Garn sind, die Werthe Rock und Leinwand dagegen blosse gleichartige Arbeitsgallerten, so gilt auch die in diesen Werthen enthaltene Arbeit nicht durch ihr produktives Verhalten zu Tuch und Garn, sondern nur als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Bildungselemente der Gebrauchswerthe Rock und Leinwand sind Schneiderarbeit und Weberei eben durch ihre verschiednen Qualitäten, Substanz des Roc kwerths und Leinwan dwerths sind sie nur, soweit von ihrer besondern Qualität abstrahirt wird und beide gleiche Qualität besitzen, die Qualität menschlicher Arbeit.

Rock und Leinwand sind aber nicht nur Werthe überhaupt, sondern Werthe von bestimmter Grösse und nach unsrer Unterstellung ist der Rock doppelt so viel werth, als 10 Ellen Leinwand. Woher diese

Verschiedenheit ihrer Werthgrössen? Daher dass die Leinwand nur halb so viel Arbeit enthält, als der Rock, sodass zur Produktion des letztern die Arbeitskraft während doppelt soviel Zeit verausgabt werden muss, als zur Produktion der erstern.

Wenn also mit Bezug auf den Gebrauchswerth die in der Waare enthaltne Arbeit nur qualitativ gilt, gilt sie mit Bezug auf die Werthgrösse nur quantitativ, nachdem sie bereits auf menschliche Arbeit ohne weitere Qualität reducirt ist. Dort handelt es sich um das Wie und Was der Arbeit, hier um ihr Wie Viel, ihre Zeitdauer. Da die Werthgrösse einer Waare nur das Quantum der in ihr enthaltnen Arbeit misst, müssen Waaren in gewisser Proportion stets gleich grosse Werthe sein.

Bleibt die Produktivkraft sage aller zur Produktion eines Rocks erheischten nützlichen Arbeiten unverändert, so steigt die Werthgrösse der Röcke mit ihrer eignen Quantität. Wenn 1 Rock x, stellen 2 Röcke 2 x Arbeitstage dar u. s. w. Nimm aber an, die zur Produktion eines Rocks nothwendige Arbeitszeit steige auf das Doppelte oder falle um die Hälfte. Im ersten Fall hat ein Rock soviel Werth als vorher zwei Röcke, im letztern Fall haben zwei Röcke nur so viel Werth, als vorher einer, obgleich in beiden Fällen ein Rock nach wie vor dieselben Dienste leistet und die in ihm enthaltne nützliche Arbeit nach wie vor von derselben Güte bleibt. Aber das in seiner Produktion verausgabte Arbeits quantum hat sich verändert.

Ein grössres Quantum Gebrauchswerth bildet an und für sich grössern stofflichen Reichthum, zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen u. s. w. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichthums ein gleichzeitiger Fall seiner Werthgrösse entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus der zwieschlächtigen Bestimmung der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit. Sie drückt in der That nur den Wirkungsgrad zweckbestimmter produktiver Thätigkeit in gegebnem Zeitraum aus. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältniss zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Werth dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Da die Produktivkraft der

konkreten nützlichen Form der Arbeit angehört, kann sie natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten nützlichen Form abstrahirt wird. Dieselbe Arbeit stellt sich daher in denselben Zeiträumen stets in derselben Werthgrösse dar, wie immer die Produktivkraft wechsle. Aber sie liefert in demselben Zeitraum verschiedne Quanta Gebrauchswerthe, mehr wenn die Produktivkraft steigt, weniger, wenn sie sinkt. Im erstern Fall kann es geschehn, dass 2 Röcke weniger Arbeit enthalten als früher einer. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerthe vermehrt, kann also die Werthgrösse selbst der vermehrten Gesammtmasse vermindern, wenn er nämlich die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit abkürzt. Ebenso umgekehrt.

Aus dem Bisherigen folgt, dass in der Waare zwar nicht zwei verschiedene Sorten Arbeit stecken, wohl aber dieselbe Arbeit verschieden und selbst entgegengesetzt bestimmt ist, je nachdem sie auf den Gebrauchswerth der Waare als ihr Produkt oder auf den WaarenWerth als ihren bloss gegenständlichen Ausdruck bezogen wird. Wie die Waare vor allem Gebrauchsgegenstand sein muss, um Werth zu sein, so muss die Arbeit vor allem nützliche Arbeit, zweckbestimmte produktive Thätigkeit sein, um als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft und daher als menschliche Arbeit schlechthin zu zählen.

Da bisher nur noch Werthsubstanz und Werthgrösse bestimmt, wenden wir uns jetzt zur Analyse der Werthform.

Kehren wir zunächst wieder zurück zur ersten Erscheinungsform des Waaren werths.

Wir nehmen zwei Quanta Waaren, die gleichviel Arbeitszeit zu ihrer Produktion kosten, also gleiche Werthgrössen sind, und wir haben 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, oder 40 Ellen Leinwand sind zwei Röcke werth. Wir sehn, dass der Werth der Leinwand in einem bestimmten Quantum von Röcken ausgedrückt ist. Der Werth einer Waare, so dargestellt im Gebrauchswerth einer andern Waare, heisst ihr relativer Werth.

Der relative Werth einer Waare kann wechseln, obgleich ihr Werth constant bleibt. Umgekehrt kann ihr relativer Werth constant bleiben,

obgleich ihr Werth wechselt. Die Gleichung: 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke setzt nämlich voraus, dass beide Waaren gleich viel Arbeit kosten. Mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der sie hervorbringenden Arbeiten wechselt aber die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit. Betrachten wir den Einfluss solcher Wechsel auf den relativen Werth.

I. Der Werth der Leinwand wechsle, während der Rock werth constant bleibt. Verdoppelt sich die zur Produktion der Leinwand verausgabte Arbeitszeit, etwa in Folge zunehmender Unfruchtbarkeit des flachstragenden Bodens, so verdoppelt sich ihr Werth. Statt 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, hätten wir: 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke, da 2 Röcke jetzt nur halb so viel Arbeitszeit enthalten als 40 Ellen Leinwand. Nimmt dagegen die zur Produktion der Leinwand nothwendige Arbeitszeit um die Hälfte ab, etwa in Folge verbesserter Webstühle, so sinkt der Leinwan dwerth um die Hälfte. Demgemäss jetzt: 40 Ellen Leinwand = 1 Rock. Der relative Werth der Waare A, d. h. ihr Werth ausgedrückt in der Waare B, steigt und fällt also direkt wie der Werth der Waare A, bei gleichbleibendem Werth der Waare B.

II. Der Werth der Leinwand bleibe constant, während der Rock werth wechsle. Verdoppelt sich unter diesen Umständen die zur Produktion des Rockes nothwendige Arbeitszeit, etwa in Folge ungünstiger Wollschur, so haben wir statt 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke jetzt: 40 Ellen Leinwand = 1 Rock. Fällt dagegen der Werth des Rocks um die Hälfte, so 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke. Bei gleichbleibendem Werth der Waare A, fällt oder steigt daher ihr relativer, in der Waare B ausgedrückter Werth im umgekehrten Verhältniss zum Werthwechsel von B.

Vergleicht man die verschiedenen Fälle sub I und II, so ergiebt sich, dass derselbe Wechsel des relativen Werths aus ganzentgegengesetzten Ursachen entspringen kann. So wird aus 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke 1) die Gleichung 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke, entweder weil der Werth der Leinwand sich verdoppelt oder der Werth der Röcke um die Hälfte fällt, und 2) die Gleichung 40 Ellen Leinwand = 1 Rock, entweder weil der Werth

der Leinwand um die Hälfte sinkt oder der Werth des Rockes auf das Doppelte steigt.

III. Die zur Produktion von Leinwand und Rock nothwendigen Arbeitsquanta wechseln gleichzeitig, in derselben Richtung und derselben Proportion. In diesem Falle nach wie vor 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, wie immer ihre Werthe verändert seien. Man entdeckt ihren Werthwechsel, sobald man sie mit einer dritten Waare vergleicht, deren Werth constant blieb. Stiegen oder fielen die Werthe aller Waaren gleichzeitig und in derselben Proportion, so blieben ihre relativen Werthe unverändert. Ihren wirklichen Werthwechsel ersähe man daraus, dass in derselben Arbeitszeit nun allgemein ein grösseres oder kleineres Waarenquantum als vorher geliefert würde.

IV. Die zur Produktion von Leinwand und Rock resp. nothwendigen Arbeitszeiten, und daher ihre Werthe, mögen gleichzeitig in derselben Richtung wechseln, aber in ungleichem Grad, oder in entgegengesetzter Richtung u. s. w. Der Einfluss aller möglichen derartigen Combinationen auf den relativen Werth einer Waare ergiebt sich einfach durch Anwendung der Fälle I., II. und III.

Wir haben eben untersucht, wie weit Wechsel in der relativen Werthgrösse einer Waare, der Leinwand, einen Wechsel ihrer eignen Werthgrösse wiederspiegelt, und überhaupt den relativen Werth nur nach seiner quantitativen Seite betrachtet. Wir wenden uns jetzt zu seiner Form. Wenn der relative Werth Darstellungsform des Werths, ist der Ausdruck der Aequivalenz zweier Waaren, wie x Waare A = y Waare B oder 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, die einfache Form desrelativen Werths.

I. Erste oder einfache Form des relativen Werths: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock. (x Waare A = y Waare B.)

Diese Form ist etwas schwierig zu analysiren, weil sie einfach ist(FN 16). Die in ihr enthaltenen unterschiedenen Bestimmungen sind verhüllt, unentwickelt, abstrakt und daher nur durch einige Anstrengung der Abstraktionskraft auseinanderund festzuhalten. So viel ergiebt sich

aber auf den ersten Blick, dass die Form dieselbe bleibt, ob 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder 20 Ellen Leinwand = x Röcke(FN 17).

Leinwand kömmt auf die Welt in Gestalt eines Gebrauchswerths oder nützlichen Dings. Ihre steifleinene Körperlichkeit oder Naturalform ist daher nicht ihre Werthform, sondern deren grades Gegentheil. Ihr eignes Werthsein zeigt sie zunächst dadurch, dass sie sich auf eine andre Waare, den Rock, als ihr Gleichesbezieht. Wäre sie nicht selbst Werth, so könnte sie sich nicht auf den Rock als Werth, als Ihresgleichen, beziehn. Qualitativ setzt sie sich den Rock gleich, indem sie sich auf ihn bezieht als Vergegenständlichung gleichartiger menschlicher Arbeit, d. h. ihrer eignen Werthsubstanz, und sie setzt sich nur einen Rock gleich statt x Röcke, weil sie nicht nur Werth überhaupt, sondern Werth von bestimmter Grösse ist, ein Rock aber grade soviel Arbeit enthält als 20 Ellen Leinwand. Durch diese Beziehung auf den Rock schlägt die Leinwand verschiedne Fliegen mit einer Klappe. Indem sie die andre Waare sich als Werth gleichsetzt, bezieht sie sich auf sich selbst als Werth. Indem sie sich auf sich selbst als Werth bezieht, unterscheidet sie sich zugleich von sich selbst als Gebrauchswerth. Indem sie ihre Werthgrösse — und Werthgrösse ist beides, Werth überhaupt und quantitativ gemessner Werth — im Rocke ausdrückt, giebt sie ihrem Werthsein eine von ihrem unmittelbaren Dasein unterschiedne Werthform. Indem sie sich so als ein in sich selbst Differenzirtes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Waare dar — nützliches Ding, das zugleich Werth ist. Soweit die Leinwand Gebrauchswerth, ist sie ein selbstständiges Ding. Ihr Werth erscheint dagegen nur im Verhältniss zu andrer Waare, dem Rocke z. B., ein Verhältniss, worin die Waarenart Rock ihr qualitativ gleichgesetzt wird und daher in bestimmter Quantität

gleichgilt, sie ersetzt, mit ihr austauschbar ist. Eigne, vom Gebrauchswerth unterschiedne Form erhält der Werth daher nur durch seine Darstellung als Tauschwerth.

Der Ausdruck des Leinwand werths im Rocke prägt dem Rocke selbst eine neue Form auf. In der That, was besagt die Werthform der Leinwand? Dass der Rock mit ihr austauschbar ist. Wie er geht oder liegt, mit Haut und Haaren, in seiner Naturalform Rock besitzt er jetzt die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andrer Waare, die Form eines austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents. Die Bestimmung des Aequivalents enthält nicht nur, dass eine Waare Werth überhaupt ist, sondern dass sie in ihrer dinglichen Gestalt, in ihrer Gebrauchsform, andrer Waare als Werth gilt und daher unmittelbar als Tauschwerth für die andre Waare da ist.

Als Werth besteht die Leinwand nur aus Arbeit, bildet eine durchsichtig krystallisirte Arbeitsgallerte. In der Wirklichkeit ist dieser Krystall jedoch sehr trüb. Soweit Arbeit in ihm zu entdecken, und nicht jeder Waarenkörper zeigt die Spur der Arbeit, ist es nicht unterschiedslose menschliche Arbeit, sondern Weberei, Spinnerei u. s. w., die auch keineswegs seine einzige Substanz bilden, vielmehr mit Naturstoffen verquickt sind. Um Leinwand als bloss dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit festzuhalten, muss man von allem absehn, was sie wirklich zum Ding macht. Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit, die selbst abstrakt ist, ohne weitere Qualität und Inhalt, ist nothwendig abstrakte Gegenständlichkeit, ein Gedankending. So wird das Flachsgewebe zum Hirngespinnst. Aber Waaren sind Sachen. Was sie sind, müssen sie sachlich sein oder in ihren eignen sachlichen Beziehungen zeigen. In der Produktion der Leinwand ist ein bestimmtes Quantum menschlicher Arbeitskraft verausgabt worden. Ihr Werth ist der bloss gegenständliche Reflex der so verausgabten Arbeit, aber er reflektirt sich nicht in ihrem Körper. Er offenbart sich, erhält sinnlichen Ausdruck durch ihr Werthverhältniss zum Rock. Indem sie ihn als Werth sich gleichsetzt, während sie sich zugleich als Gebrauchsgegenstand von ihm unterscheidet, wird der Rock die Erscheinungsform des LeinwandWerths im Gegensatz zum

LeinwandKörper, ihre Werthform im Unterschied von ihrer Naturalform(FN 18).

In dem relativen Werthausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder x Leinwand ist y Roc kwerth, gilt der Rock zwar nur als Werth oder Arbeitsgallerte, aber eben dadurch gilt die Arbeitsgallerte als Rock, der Rock als die Form, worin menschliche Arbeit gerinnt(FN 18a). Der Gebrauchswerth Rock wird nur zur Erscheinungsform des Leinwand-Werths, weil sich die Leinwand auf das Rockmaterial als unmittelbare Materiatur abstrakter menschlicher Arbeit bezieht, also Arbeit gleicher Art wie die in ihr selbst vergegenständlichte. Der Gegenstand Rock gilt ihr als sinnlich handgreifliche Gegenständlichkeit gleichartiger menschlicher Arbeit, daher als Werth in Naturalform. Da sie als Werth gleichen Wesens mit dem Rock ist, wird die Naturalform Rock so zur Erscheinungsform ihres eignen Werths. Aber die im Gebrauchswerth Rock dargestellte Arbeit ist nicht menschliche Arbeit schlechthin, sondern eine bestimmte, nützliche Arbeit, Schneiderarbeit. Menschliche Arbeit schlechthin, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, ist zwar jeder Bestimmung fähig, aber an und für sich unbestimmt. Verwirklichen, vergegenständlichen kann sie sich nur, sobald die menschliche Arbeitskraft in bestimmter Form verausgabt wird, als bestimmte Arbeit, denn nur der bestimmten Arbeit steht ein Naturstoff gegenüber, ein äusseres Material, worin sie sich vergegenständlicht. Bloss der Hegel’sche „ Begriff“ bringt es fertig, sich ohne äussern Stoff zu objektiviren(FN 19).

Die Leinwand kann sich nicht auf den Rock als Werth oder incarnirte menschliche Arbeit beziehn, ohne sich auf Schneiderarbeit als die unmittelbare Verwirklichungsform menschlicher Arbeit zu beziehen. Was jedoch die Leinwand am Gebrauchswerth Rock interessirt, ist weder seine wollne Behäbigkeit, noch sein zugeknöpftes Wesen, noch irgend eine andre nützliche Qualität, die ihn zum Gebrauchswerth stempelt. Er dient ihr nur dazu, ihre Werthgegenständlichkeit im Unterschied von ihrer steifleinenen Gebrauchsgegenständlichkeit darzustellen. Sie hätte denselben Zweck erreicht, wenn sie ihren Werth in Assa Fötida oder Poudrette oder Stiefelwichse ausgedrückt. Die Schneiderarbeit gilt ihr daher ebenfalls nicht, sofern sie zweckmässig produktive Thätigkeit, nützliche Arbeit, sondern nur sofern sie als bestimmte Arbeit Verwirklichungsform, Vergegenständlichungsweise menschlicher Arbeit überhaupt ist. Drückte die Leinwand ihren Werth statt im Rock in Stiefelwichse aus, so gälte ihr auch statt Schneidern Wichsen als die unmittelbare Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit(FN 19a). Erscheinungsform des Werths oder Aequivalent wird ein Gebrauchswerth oder Waarenkörper also nur dadurch, dass sich eine andere Waare auf die in ihm enthaltne konkrete, nützliche Arbeitsart als die unmittelbare Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit bezieht.

Wir stehn hier bei dem Springpunkt aller Schwierigkeiten, welche das Verständniss der Werthform hindern. Es ist relativ leicht, den Werth der Waare von ihrem Gebrauchswerth zu unterscheiden, oder die den Gebrauchswerth formende Arbeit von derselben Arbeit, so weit sie bloss als Verausgabung mensehlicher Arbeitskraft im Waarenwerth berechnet wird. Betrachtet man Waare oder Arbeit in der einen Form, so nicht in der andern und vice versa. Diese abstrakten Gegensätze fallen von selbst auseinander und sind daher leicht auseinander zu halten. An-

ders mit der Werthform, die nur im Verhältniss von Waare zu Waare existirt. Der Gebrauchswerth oder Waarenkörper spielt hier eine neue Rolle. Er wird zur Erscheinungsform des Waare nwerths, also seines eignen Gegentheils. Ebenso wird die im Gebrauchswerth enthaltene konkrete nützliche Arbeit zu ihrem eignen Gegentheil, zur blossen Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit. Statt auseinanderzufallen, reflektiren sich die gegensätzlichen Bestimmungen der Waare hier in einander. So befremdlich diess auf ersten Blick, erweist es sich bei weiterem Nachdenken als nothwendig. Die Waare ist von Haus aus ein zwieschlächtig Ding, Gebrauchswerth und Werth, Produkt nützlicher Arbeit und abstrakte Arbeitsgallerte. Um sich darzustellen als das was sie ist, muss sie daher ihre Form verdoppeln. Die Form eines Gebrauchswerths besitzt sie von Natur. Es ist ihre Naturalform. Werthform erwirbt sie erst im Umgang mit andren Waaren. Aber ihre Werthform muss selbst wieder gegenständliche Form sein. Die einzigen gegenständlichen Formen der Waaren sind ihre Gebrauchsgestalten, ihre Naturalformen. Da nun die Naturalform einer Waare, der Leinwand z. B., das grade Gegentheil ihrer Werthform ist, muss sie eine andre Naturalform, die Naturalform einer andern Waare zu ihrer Werthform machen. Was sie nicht unmittelbar für sich selbst, kann sie unmittelbar für andre Waare und daher auf einem Umweg für sich selbst thun. Sie kann ihren Werth nicht in ihrem eignen Körper oder in ihrem eignen Gebrauchswerth ausdrücken, aber sie kann sich auf einen andern Gebrauchswerth oder Waarenkörper als unmittelbares Werthdasein beziehn. Sie kann sich nicht zu der in ihr selbst, wohl aber zu der in andrer Waarenart enthaltenen konkreten Arbeit als blosser Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit verhalten. Sie braucht dazu nur die andre Waare sich als Aequivalent gleichzusetzen. Der Gebrauchswerth einer Waare existirt überhaupt nur für eine andre Waare, soweit er in dieser Weise zur Erscheinungsform ihres Werths dient. Betrachtet man in dem einfachen relativen Werthausdrucke: x Waare A = y Waare B nur das quantitative Verhältniss, so findet man auch nur die oben entwickelten Gesetze über die Bewegung des relativen Werths, die alle darauf beruhn, dass die Werthgrösse der Waaren durch die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit bestimmt ist. Betrachtet man aber das Werthverhältniss der beiden Waaren nach seiner qualitativen Seite,

so entdeckt man in jenem einfachen Werthausdruck das Geheimniss der Werthform und daher, in nuce, des Geldes(FN 20).

Unsre Analyse hat gezeigt, dass der relative Werthausdruck einer Waare zwei verschiedne Werthformen einschliesst. Die Leinwand drückt ihren Werth und ihre bestimmte Werthgrösse im Rock aus. Sie stellt ihren Werth dar im Werthverhältniss zu einer andern Waare, daher als Tauschwerth. Andrerseits die andre Waare, der Rock, worin sie ihren Werth relativ ausdrückt, erhält eben dadurch die Form eines mit ihr unmittelbar austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents. Beide Formen, relative Werthform der einen Waare, Aequivalentform der andern, sind Formen des Tauschwerths. Beide sind in der That nur Momente, wechselseitig durcheinander bedingte Bestimmungen, desselben relativen Werthausdrucks, aber polarisch vertheilt auf die zwei gleichgesetzten Waarenextreme.

Quantitative Bestimmtheit ist nicht in der Aequivalentform einer Waare eingeschlossen. Das bestimmte Verhältniss z. B., worin Rock Aequivalent von Leinwand ist, entspringt nicht aus seiner Aequivalentform, der Form seiner unmittelbaren Austauschbarkeit mit der Leinwand, sondern aus der Bestimmung der Werthgrösse durch Arbeitszeit. Die Leinwand kann ihren eignen Werth nur in Röcken darstellen, indem sie sich auf ein bestimmtes Rockquantum als gegebenes Quantum krystallisirter menschlicher Arbeit bezieht. Aendert sich der Roc kwerth, so ändert sich auch diese Beziehung. Damit sich aber der relative Werth der Leinwand ändere, muss er vorhanden sein, und er kann nur gebildet werden bei gegebenem Rockwerth. Ob die Leinwand ihren eignen Werth nun in 1, 2 oder x Röcken darstellt, hängt unter dieser Voraussetzung ganz von der Werthgrösse einer Elle Leinwand und der Ellenanzahl ab, deren Werth in Rockform dargestellt werden soll. Die Werthgrösse einer Waare kann sich nur im Gebrauchswerth einer andern Waare ausdrücken, als relativer Werth. Die Form eines

unmittelbar austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents erhält eine Waare dagegen umgekehrt nur als das Material, worin der Werth einer andern Waare ausgedrückt wird.

Diese Unterscheidung ist getrübt durch eine charakteristische Eigenthümlichkeit des relativen Werthausdrucks in seiner einfachen oder ersten Form. Die Gleichung: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, oder 20 Ellen Leinwand sind einen Rock werth, schliesst nämlich offenbar die identische Gleichung ein: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, oder 1 Rock ist 20 Ellen Leinwand werth. Der relative Werthausdruck der Leinwand, worin der Rock als Aequivalent figurirt, enthält also rückbezüglich den relativen Werthausdruck des Rocks, worin die Leinwand als Aequivalent figurirt.

Obgleich beide Bestimmungen der Werthform oder beide Darstellungsweisen des Waare nwerths als Tauschwerth nur relativ sind, scheinen beide nicht in demselben Grad relativ. Im relativen Werth der Leinwand: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, ist der Tauschwerth der Leinwand ausdrücklich als ihre Beziehung auf eine andre Waare dargestellt. Der Rock seinerseits ist zwar auch nur Aequivalent, so weit sich die Leinwand auf ihn als Erscheinungsform ihres eignen Werths und daher mit ihr unmittelbar Austauschbares bezieht. Nur innerhalb dieser Beziehung ist er Aequivalent. Aber er verhält sich passiv. Er ergreift keine Initiative. Er findet sich in Beziehung, weil sich auf ihn bezogen wird. Der Charakter, der ihm aus dem Verhältniss mit der Leinwand erwächst, erscheint daher nicht als Resultat seiner Beziehung, sondern ohne sein Zuthun vorhanden. Noch mehr. Die bestimmte Art und Weise, wie sich die Leinwand auf ihn bezieht, ist ganz dazu gemacht, es ihm „anzuthun“, wäre er auch noch so bescheiden und keineswegs das Produkt eines „tailor run mad with pride“. Die Leinwand bezieht sich nämlich auf den Rock als sinnlich existirende Materiatur der menschlichen Arbeit in abstracto und daher als vorhandnen Werthkörper. Er ist diess nur, weil und sofern sich die Leinwand in dieser bestimmten Weise auf ihn bezieht. Sein Aequivalentsein ist so zu sagen nur eine Reflexionsbestimmung der Leinwand. Aber es scheint grade umgekehrt. Einerseits giebt er sich selbst nicht die Mühe sich zu beziehn. Andrerseits bezieht sich die Leinwand auf ihn, nicht um ihn zu etwas zu machen, sondern weil er ohne sie etwas ist.

Das fertige Produkt der Beziehung der Leinwand auf den Rock, seine Aequivalentform, seine Bestimmtheit als unmittelbar austauschbarer Gebrauchswerth, scheint ihm daher auch ausserhalb der Beziehung zur Leinwand dinglich anzugehören, ganz wie etwa seine Eigenschaft warm zu halten. In der ersten oder einfachen Form des relativen Werths: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, ist dieser falsche Schein noch nicht befestigt, weil sie unmittelbar auch das Gegentheil aussagt, dass der Rock Aequivalent der Leinwand und dass jede der beiden Waaren diese Bestimmtheit nur besitzt, weil und sofern die andre sie zu ihrem relativen Werthausdruck macht(FN 21).

In der einfachen Form des relativen Werths oder dem Ausdrucke der Aequivalenz zweier Waaren, ist die Form entwicklung des Werths für beide Waaren gleichmässig, obgleich jedesmal in entgegengesetzter Richtung. Der relative Werthausdruck ist ferner mit Bezug auf jede der beiden Waaren einheitlich, denn die Leinwand stellt ihren Werth nur in einer Waare dar, dem Rocke und vice versa, aber für beide Waaren ist dieser Werthausdruck doppelt, verschieden für jede derselben. Endlich ist jede der beiden Waaren nur Aequivalent für die andre einzelne Waarenart. also nur einzelnes Aequivalent.

Solche Gleichung, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, oder zwanzig Ellen Leinwand sind einen Rock werth, drückt offenbar den Werth der Waare nur ganz beschränkt und einseitig aus. Vergleiche ich die Leinwand z. B., statt mit Röcken, mit andern Waaren, so erhalte ich auch andre relative Werthausdrücke, andre Gleichungen, wie 20 Ellen Leinwand = u Kaffee, 20 Ellen Leinwand = v Thee u. s. w. Die Leinwand hat eben so viele verschiedne relative Werthausdrücke, als es von ihr verschiedne Waaren giebt und die Zahl ihrer relativen Werthausdrücke wächst beständig mit der Zahl neu auftretender Waarenarten(FN 22).

Die erste Form 20 Ellen Leinwand = 1 Rock gab zwei relative Ausdrücke für den Werth zweier Waaren. Diese zweite Form giebt für den Werth derselben Waare die bunteste Mosaik relativer Ausdrücke. Auch scheint weder für den Ausdruck der Werth grösse irgend etwas gewonnen, denn in 20 Ellen Leinwand = 1 Rock ist die Werthgrösse der Leinwand, die ja in jedem Ausdrucke dieselbe bleibt, eben so erschöpfend dargestellt als in 20 Ellen Leinwand = u Thee u. s. w., noch für die Formbestimmung des Aequivalents, denn in 20 Ellen Leinwand = u Kaffee u. s. w., sind Kaffee u. s. w. nur einzelne Aequivalente, ganz wie es der Rock war.

Dennoch birgt diese zweite Form eine wesentliche Fortentwicklung. Es liegt darin nämlich nicht nur, dass die Leinwand ihren Werth zufällig bald in Rücken ausdrückt, bald in Kaffee u. s. w., sondern dass sie ihn sowohl in Röcken als in Kaffee u. s. w. ausdrückt, entweder in dieser Waare oder jener oder der dritten u. s. w. Die Weiterbestimmung zeigt sich, sobald diese zweite oder entfaltete Form des relativen Werthausdrucks in ihrem Zusammenhang dargestellt wird. Wir erhalten dann:

II. Zweite oder entfaltete Form des relativen Werths:

Zunächst bildet offenbar die erste Form das Grundelement der

zweiten, denn letztere besteht aus vielen einfachen relativen Werthausdrücken, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, 20 Ellen Leinwand = u Kaffee u. s. w.

In der ersten Form: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock kann es zufällige Thatsache scheinen, dass diese zwei Waaren in diesem bestimmten quantitativen Verhältnisse austauschbar sind. In der zweiten Form leuchtet dagegen sofort ein von der zufälligen Erscheinung wesentlich unterschiedner und sie bestimmender Hintergrund durch. Der Werth der Leinwand bleibt gleich gross, ob in Rock oder Kaffee oder Eisen u. s. w. dargestellt, in zahllos verschiednen Waaren, den verschiedensten Besitzern angehörig. Das zufällige Verhältniss zweier individueller Waarenbesitzer fällt fort. Es wird offenbar, dass nicht der Austausch die Werthgrösse der Waare, sondern umgekehrt die Werthgrösse der Waare ihre Austauschverhältnisse regulirt.

In dem Ausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock galt der Rock als Erscheinungsform der in der Leinwand vergegenständlichten Arbeit. So wurde die in der Leinwand enthaltene Arbeit der im Rock enthaltnen gleichgesetzt und daher als gleichartige menschliche Arbeit bestimmt. Indess trat diese Bestimmung nicht ausdrücklich hervor. Unmittelbar setzt die erste Form die in der Leinwand enthaltne Arbeit nur der Schneiderarbeit gleich. Anders die zweite Form. In der endlosen, stets verlängerbaren Reihe ihrer relativen Werthausdrücke bezieht sich die Leinwand auf alle möglichen Waarenkörper als blosse Erscheinungsformen der in ihr selbst enthaltenen Arbeit. Hier ist der Leinwand Werth daher erst wahrhaft dargestellt als Werth, d. h. Krystall menschlicher Arbeit überhaupt.

Die zweite Form besteht aus einer Summe von lauter Gleichungen der ersten Form. Jede dieser Gleichungen, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock schliesst aber auch die Rückbeziehung ein: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, wo der Rock seinen Werth in der Leinwand und eben dadurch die Leinwand als Aequivalent darstellt. Da diess nun von jedem der zahllosen relativen Werthausdrücke der Leinwand gilt, erhalten wir:

III. Dritte, umgekehrte oder rückbezogene zweite Form des relativen Werths:

Der relative Werthausdruck der Waaren kehrt hier zurück in seiner ursprünglichen Gestalt: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand. Jedoch ist diese einfache Gleichung jetzt weiter entwickelt. Ursprünglich enthielt sie nur, dass der Rock werth durch seinen Ausdruck in einer andern Waare eine vom Gebrauchswerth Rock oder dem Rockkörper selbst unterschiedne und unabhängige Form erhält. Jetzt stellt dieselbe Form den Rock auch allen andern Waaren gegenüber als Werth dar und ist daher seine allgemein gültige Werthform. Nicht nur der Rock, sondern Kaffee, Eisen, Weizen, kurz alle andern Waaren drücken ihren Werth jetzt im Material Leinwand aus. Alle stellen sich so einander als dieselbe Materiatur menschlicher Arbeit dar. Sie sind nur noch quantitativ verschieden, wesswegen 1 Rock, u Kaffee, x Eisen u. s. w., d. h. verschiedne Quanta dieser verschiednen Dinge = 20 Ellen Leinwand, gleich demselben Quantum vergegenständlichter menschlicher Arbeit. Durch ihren gemeinschaftlichen Werthausdruck im Material Leinwand unterscheiden sich also alle Waaren als Tauschwerthe von ihren eignen Gebrauchswerthen und beziehn sich zugleich auf einander als Werthgrössen, setzen sich qualitativ gleich und vergleichen sich quantitativ. Erst in diesem einheitlichen relativen Werthausdruck erscheinen sie alle für einander als Werthe und erhält ihr Werth daher erst seine entsprechende Erscheinungsform als Tauschwerth. Im Unterschied zur entfalteten Form des relativen Werths (Form II), die den Werth einer Waare im Umkreis aller andern Waaren darstellt, nennen wir diesen einheitlichen Werthausdruck die allgemeine relative Werthform.

In der Form II: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = u Kaffee oder = v Thee oder = x Eisen u. s. w., worin die Leinwand ihren relativen Werthausdruck entfaltet, bezieht sie sich auf jede einzelne Waare, Rock, Kaffee u. s. w. als ein besondres Aequivalent und

auf alle zusammen als den Umkreis ihrer besondern Aequivalentformen. Ihr gegenüber gilt keine einzelne Waarenart noch als Aequivalent schlechthin, wie im einzelnen Aequivalent, sondern nur als besondres Aequivalent, wovon das eine das andre ausschliesst. In der Form III, welche die rückbezogene zweite Form und also in ihr eingeschlossen ist, erscheint die Leinwand dagegen als die Gattungsform des Aequivalents für alle andern Waaren. Es ist als ob neben und ausser Löwen, Tigern, Hasen und allen andern wirklichen Thieren, die gruppirt die verschiednen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien u. s. w. des Thierreichs bilden, auch noch das Thier existirte, die individuelle Incarnation des ganzen Thierreichs. Ein solches Einzelne, das in sich selbst alle wirklich vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein Allgemeines, wie Thier, Gott u. s. w. Wie die Leinwand daher einzelnes Aequivalent wurde, dadurch dass sich eine andre Waare auf sie als Erscheinungsform des Werths bezog, so wird sie als allen Waaren gemeinschaftliche Erscheinungsform des Werths das allgemeine Aequivalent, allgemeiner Werthleib, allgemeine Materiatur der abstrakten menschlichen Arbeit. Die in ihr materialisirte besondre Arbeit gilt daher jetzt als allgemeine Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, als allgemeine Arbeit.

Bei der Darstellung des Werths der Waare A in der Waare B, wodurch die Waare B einzelnes Aequivalent wird, war es gleichgültig, von welcher besondern Sorte die Waare B. Nur musste die Körperlichkeit der Waare B andrer Art sein als die der Waare A, daher auch Produkt andrer nützlicher Arbeit. Indem der Rock seinen Werth in Leinwand darstellte, bezog er sich auf Leinwand als die verwirklichte menschliche Arbeit, und eben dadurch auf Leineweberei als die Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, aber die besondre Bestimmtheit, welche Leineweberei von andern Arbeitsarten unterscheidet, war durchaus gleichgültig. Sie musste nur andrer Art sein als die Schneiderarbeit und im übrigen eine bestimmte Arbeitsart. Anders sobald die Leinwand allgemeines Aequivalent wird. Dieser Gebrauchswerth in seiner besondern Bestimmtheit, wodurch er Leinwand im Unterschied von allen andern Waarenarten, Kaffee, Eisen u. s. w., wird jetzt die allgemeine Werthform aller andern Waaren und daher allgemeines Aequivalent. Die

in ihm dargestellte besondre nützliche Arbeitsart gilt daher jetzt als allgemeine Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, als allgemeine Arbeit, grade soweit sie Arbeit von besondrer Bestimmtheit ist, Leineweberei im Unterschied nicht nur von Schneiderarbeit, sondern von Kaffeebau, Minenarbeit und allen andern Arbeits arten. Umgekehrt gelten alle andren Arbeitsarten, im relativen Werthausdruck der Leinwand, des allgemeinen Aequivalents ( Form II), nur noch als besondre Verwirklichungsformen der menschlichen Arbeit.

Als Werthe sind die Waaren Ausdrücke derselben Einheit, der abstrakten menschlichen Arbeit. In der Form des Tauschwerths erscheinen sie einander als Werthe und beziehn sich auf einander als Werthe. Sie beziehn sich damit zugleich auf die abstrakte menschliche Arbeit als ihre gemeinsame gesellschaftliche Substanz. Ihr gesellschaftliches Verhältniss besteht ausschliesslich darin einander als nur quantitativ verschiedne, aber qualitativ gleiche und daher durch einander ersetzbare und mit einander vertauschbare Ausdrücke dieser ihrer gesellschaftlichen Substanz zu gelten. Als nützliches Ding besitzt eine Waare gesellschaftliche Bestimmtheit, soweit sie Gebrauchswerth für andre ausser ihrem Besitzer ist, also gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt. Aber gleichgültig, auf wessen Bedürfnisse ihre nützlichen Eigenschaften sie beziehn, sie wird durch dieselben immer nur auf menschliche Bedürfnisse bezogener Gegenstand, nicht Waare für andre Waaren. Nur was blosse Gebrauchsgegenstände in Waaren verwandelt, kann sie als Waaren auf einander beziehn und daher in gesellschaftlichen Rapport setzen. Es ist diess aber ihr Werth. Die Form, worin sie sich als Werthe, als menschliche Arbeitsgallerte gelten, ist daher ihre gesellschaftliche Form. Gesellschaftliche Form der Waare und Werthform oder Form der Austauschbarkeit sind also eins und dasselbe. Ist die Naturalform einer Waare zugleich Werthform, so besitzt sie die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andern Waaren und daher unmittelbar gesellschaftliche Form.

Die einfache relative Werthform ( Form I) 1 Rock = 20 Ellen Leinwand unterscheidet sich von der allgemeinen relati

ven Werthform 1 Rock = 20 Ellen Leinwand nur dadurch, dass diese Gleichung jetzt ein Glied der Reihe bildet

Sie unterscheidet sich also in der That nur dadurch, dass die Leinwand aus einem einzelnen zum allgemeinen Aequivalent fortentwickelt ist. Wenn also im einfachen relativen Werthausdrucke nicht die Waare, die ihre Werthgrösse ausdrückt, sondern die Waare, worin Werthgrösse ausgedrückt wird, die Form unmittelbarer Austauschbarkeit, Aequivalentform, also unmittelbar gesellschaftliche Form erhält, so gilt dasselbe für den allgemeinen relativen Werthausdruck. Aber in der einfachen relativen Werthform ist dieser Unterschied nur noch formell und verschwindend. Wenn in 1 Rock = 20 Ellen Leinwand der Rock seinen Werth relativ, nämlich in Leinwand ausdrückt und die Leinwand dadurch Aequivalentform erhält, so schliesst dieselbe Gleichung unmittelbar die Rückbeziehung ein: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, worin der Rock die Aequivalentform erhält und der Werth der Leinwand relativ ausgedrückt wird. Diese gleichmässige und gegenseitige Entwicklung der Werthform beider Waaren als relativer Werth und als Aequivalent findet jetzt nicht länger statt. Wird die allgemeine relative Werthform 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, wo die Leinwand allgemeines Aequivalent, umgekehrt in 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, so wird der Rock dadurch nicht allgemeines Aequivalent für alle andern Waaren, sondern nur ein besondres Aequivalent der Leinwand. Allgemein ist die relative Werthform des Rocks nur, weil sie zugleich die relative Werthform aller andern Waaren. Was vom Rock, gilt vom Kaffee u. s. w. Es folgt daher, dass die allgemeine relative Werthform der Waaren sie selbst von der allgemeinen Aequivalentform ausschliesst. Umgekehrt ist eine Waare, wie Leinwand, sobald sie die allgemeine Aequivalentform besitzt, von der allgemeinen relativen Werthform ausgeschlossen. Die allgemeine, mit den andern Waaren einheitliche relativc Werthform der Leinwand wäre: 20 Ellen Leinwand = 20 Ellen Leinwand. Diess ist aber eine Tautologie, welche die Werthgrösse dieser in allgemeiner Aequivalentform und daher in stets austauschbarer Form

befindlichen Waare nicht ausdrückt. Vielmehr wird die entfaltete relative Werthform: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = u Kaffee oder = v Thee oder = u. s. w. jetzt zum specifischen relativen Werthausdrucke des allgemeinen Aequivalents.

In dem allgemeinen relativen Werthausdruck der Waaren besitzt jede Waare, Rock, Kaffee, Thee u. s. w. eine von ihrer Naturalform verschiedne Werthform, nämlich die Form Leinwand. Und eben in dieser Form beziehn sie sich auf einander als Austauschbare und in quantitativ bestimmten Verhältnissen Austauschbare, denn wenn 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, u Kaffee = 20 Ellen Leinwand u. s. w., so ist auch 1 Rock = u Kaffee u. s. w. Indem alle Waaren sich in einer und derselben Waare als Werthgrössen bespiegeln, wiederspiegeln sie sich wechselseitig als Werthgrössen. Aber die Naturalformen, die sie als Gebrauchsgegenstände besitzen, gelten ihnen wechselseitig nur auf diesem Umweg, also nicht unmittelbar als Erscheinungsformen des Werths. Sowie sie unmittelbar sind, sind sie daher nicht unmittelbar austauschbar. Sie besitzen also nicht die Form unmittelbarer Austauschbarkeit für einander oder ihre gesellschaftlich gültige Form ist eine vermittelte. Umgekehrt. Indem alle andern Waaren auf Leinwand als Erscheinungsform des Werths sich beziehen, wird die Naturalform der Leinwand die Form ihrer unmittelbaren Austauschbarkeit mit allen Waaren, daher unmittelbar ihre allgemein gesellschaftliche Form.

Eine Waare erhält nur die allgemeine Aequivalentform, weil und sofern sie allen andern Waaren zur Darstellung ihrer allgemeinen relativen, daher nicht unmittelbaren Werthform dient. Waaren müssen sich aber relative Werthform überhaupt geben, weil ihre Naturalformen nur ihre Gebrauchswerthformen, und sie müssen sich einheitliche, daher allgemeine relative Werthform geben, um sich alle als Werthe, als gleichartige Gallerten menschlicher Arbeit auf einander zu beziehen. Eine Waare befindet sich daher nur in der Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit allen andern Waaren und daher in unmittelbar gesellschaftlicher Form, weil und sofern alle andern Waaren sich nicht darin befinden, oder weil die Waare überhaupt sich von Haus aus nicht in unmittelbar austauschbarer oder gesellschaftlicher Form befindet,

indem ihre unmittelbare Form die Form ihres Gebrauchswerths, nicht ihres Werthes.

Man sieht es der Form allgemeiner unmittelbarer Austauschbarkeit in der That keineswegs an, dass sie eine gegensätzliche Waarenform ist, von der Form nicht unmittelbarer Austauschbarkeit ebenso unzertrennlich, wie die Positivität eines Magnetpols von der Negativität des andern. Man kann sich daher einbilden, man könne allen Waaren zugleich den Stempel unmittelbarer Austauschbarkeit aufdrücken, wie man sich auch einbilden kann, man könne alle Arbeiter zu Kapitalisten machen. In der That aber sind allgemeine relative Werthform und allgemeine Aequivalentform die gegensätzlichen, sich wechselweis voraussetzenden und wechselweis abstossenden Pole derselben gesellschaftlichen Form der Waaren(FN 23).

Als unmittelbar gesellschaftliche Materiatur der Arbeit ist die Leinwand, das allgemeine Aequivalent, Materiatur unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit, während die andern Waarenkörper, welche ihren Werth in Leinwand darstellen, Materiaturen nicht unmittelbar gesellschaftlicher Arbeiten sind.

In der That sind alle Gebrauchswerthe nur Waaren, weil Produkte von einander unabhängiger Privatarbeiten, Privatarbeiten, die jedoch als besondere, wenn auch verselbständigte, Glieder des naturwüchsigen Systems der Theilung der Arbeit stofflich von einander abhängen. Sie hängen so gesellschaftlich zusammen grade durch ihre Verschiedenheit, ihre besondre Nützlichkeit. Eben desswegen produciren sie qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe. Wenn

nicht, so würden diese Gebrauchswerthe nicht zu Waaren für einander. Andrerseits macht diese verschiedne nützliche Qualität Produkte noch nicht zu Waaren. Producirt eine bäuerliche Familie für ihren eignen Consum Rock und Leinwand und Weizen, so treten diese Dinge der Familie als verschiedne Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber nicht sich selbst wechselseitig als Waaren. Wäre die Arbeit unmittelbar gesellschaftliche, d. h. gemeinsame Arbeit, so erhielten die Produkte den unmittelbar gesellschaftlichen Charakter eines Gemeinprodukts für ihre Producenten, aber nicht den Charakter von Waaren für einander. Indess haben wir hier nicht weit zu suchen, worin die gesellschaftliche Form der in den Waaren enthaltenen und von einander unabhängigen Privatarbeiten besteht. Sie ergab sich bereits aus der Analyse der Waare. Ihre gesellschaftliche Form ist ihre Beziehung auf einander als gleiche Arbeit, also, da die Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten nur in einer Abstraktion von ihrer Ungleichheit bestehen kann, ihre Beziehung auf einander als menschliche Arbeit überhaupt, Verausgabungen menschlicher Arbeitskraft, was alle menschlichen Arbeiten, welches immer ihr Inhalt und ihre Operationsweise, in der That sind. In jeder gesellschaftlichen Arbeitsform sind die Arbeiten der verschiednen Individuen auch als menschliche auf einander bezogen, aber hier gilt diese Beziehung selbst als die specifisch gesellschaftliche Form der Arbeiten. Nun besitzt aber keine dieser Privatarbeiten in ihrer Naturalform diese specifisch gesellschaftliche Form abstrakter menschlicher Arbeit, so wenig wie die Waare in ihrer Naturalform die gesellschaftliche Form blosser Arbeitsgallerte, oder des Werthes, besitzt. Dadurch aber dass die Naturalform einer Waare, hier der Leinwand, allgemeine Aequivalentform wird, weil sich alle andern Waaren auf dieselbe als Erscheinungsform ihres eignen Werths beziehn, wird auch die Leinweberei zur allgemeinen Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit oder zu Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Der Massstab der „Gesellschaftlichkeit“ muss aus der Natur der jeder Produktionsweise eigenthümlichen Verhältnisse, nicht aus ihr fremden Vorstellungen entlehnt werden. Wie vorhin gezeigt ward, dass die Waare von Natur die unmittelbare Form allgemeiner Austauschbarkeit ausschliesst und die allgemeine Aequivalentform daher nur gegensätzlich entwickeln kann, so gilt dasselbe für die in den Waaren

steckenden Privatarbeiten. Da sie nicht unmittelbar gesellschaftliche Arbeit sind, so ist erstens die gesellschaftliche Form eine von den Naturalformen der wirklichen nützlichen Arbeiten unterschiedne, ihnen fremde, und abstrakte Form, und zweitens erhalten alle Arten Privatarbeit ihren gesellschaftlichen Charakter nur gegensätzlich, indem sie alle einer ausschliesslichen Art Privatarbeit, hier der Leineweberei, gleichgesetzt werden. Dadurch wird letztere die unmittelbare und allgemeine Erscheinungsform abstrakter menschlicher Arbeit und so Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Sie stellt sich daher auch unmittelbar in einem gesellschaftlich geltenden und allgemein austauschbaren Produkt dar.

Der Schein, als ob die Aequivalentform einer Waare aus ihrer eignen dinglichen Natur entspringe, statt blosser Reflex der Beziehungen der andern Waaren zu sein, befestigt sich mit der Fortbildung des einzelnen Aequivalents zum allgemeinen, weil die gegensätzlichen Momente der Werthform sich nicht mehr gleichmässig für die auf einander bezognen Waaren entwickeln, weil die allgemeine Aequivalentform eine Waare als etwas ganz apartes von allen andern Waaren scheidet und endlich weil diese ihre Form in der That nicht mehr das Produkt der Beziehung irgend einer einzelnen andern Waare ist.